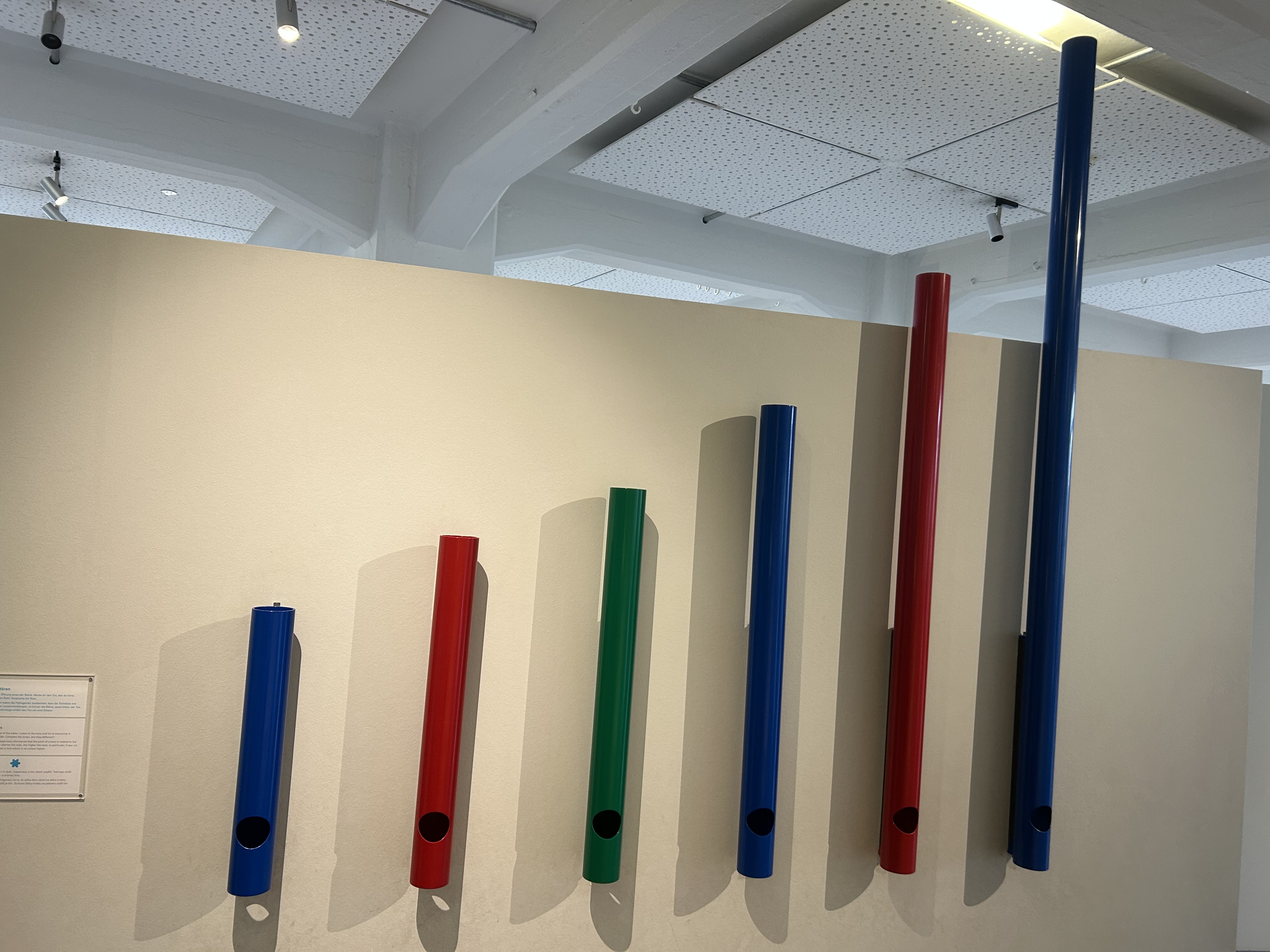

Röhren zum Hören

Vielleicht hast du schon einmal über den Rand einer Glasflasche geblasen. Dann entsteht ein tiefer Ton – und bei einer kleineren Flasche klingt er deutlich höher. Das Geheimnis steckt in der Luftsäule im Inneren: Je kürzer sie ist, desto schneller kann sie schwingen – und desto höher hören wir den Klang.

Nach genau demselben Prinzip funktioniert auch eine Orgel. Jede Pfeife ist im Grunde eine „stehende Luftsäule“. Damit die Töne rein klingen, sind viele Orgelpfeifen an beiden Enden offen – so wie die bunten Röhren hier an der Wand. Setzt du dein Ohr an eine Öffnung, hörst du den jeweiligen Grundton. Wanderst du zur nächsten Röhre, erklingt ein anderer Ton – fast so, als würdest du eine unsichtbare Orgel spielen.